Кто будет совершать научные открытия в будущем — люди или машины?

Президент Института Санта Фе в Нью-Мексико Дэвид Кракауэр рассуждает о противостоянии человеческого понимания и искусственного интеллекта

Будущее

В науке возникает раскол. С одной стороны оказывается человеческий разум — источник любой истории, теории и объяснения, которыми дорожит наш вид. С другой стороны — машины, чьи алгоритмы обладают удивительной прогностической силой, но внутренняя работа которых остается радикально непрозрачной для наблюдающих за ними людей. Если мы, люди, стремимся понять фундаментальную природу мира, то машины создают измеримые, практические предсказания, которые, кажется, выходят за пределы нашего мышление. Теперь мы столкнулись с вопросом о том, какой вид знания важнее — а также стоит ли один из них на пути научного прогресса.

До недавнего времени понимание и прогноз вместе боролись с невежеством. Фрэнсис Бэкон был одним из первых, кто объединил их в начале научной революции, заявив, что ученые должны отправиться в мир, чтобы отточить свои инструменты. Такой подход, по его словам, позволяет избежать болезненного застоя и цикличности, которые характерны для схоластических попыток осмыслить реальность. В «Новом Органоне» (1620) он писал:

Наш же путь открытия наук таков, что он немногое оставляет остроте и силе дарований, но почти уравнивает их. Подобно тому как для проведения прямой линии или описания совершенного круга много значат твердость, умелость и испытанность руки, если действовать только рукой, — мало или совсем ничего не значит, если пользоваться циркулем и линейкой. Так обстоит и с нашим методом.

Бэкон предложил — совершенно разумно, — что человеческое восприятие и разум должны быть дополнены инструментами. Это поможет не заблудиться в лабиринте.

Исаак Ньютон принял эмпирическую философию Бэкона с энтузиазмом. Всю свою карьеру он разрабатывал инструменты: физические линзы и телескопы, а также ментальные приемы и математические описания (известные как формализмы), которые ускоряли темпы научных открытий. Но в этой растущей зависимости от инструментов были скрыты семена будущих разногласий: между тем, что человеческий разум может понять в основных механизмах мира, и тем, что способны измерять и моделировать инструменты.

Сегодня этот разрыв угрожает взорвать все здание науки. Похоже, что мы достигли границы, где понимание и прогноз — механизмы и модели — не совпадают. В эпоху Бэкона и Ньютона состояния мира, которые были понятны человеческому разуму, и прогнозы, которые можно было проверить, были успешно объединены. Убедительные теории, подкрепленные наблюдениями реального мира, продвинули вперед человеческие знания обо всем — от небесной механики до электромагнетизма и менделевской генетики. Ученые привыкли к интуитивным понятиям, выраженным в динамических правилах и законах, таких как теория естественного отбора Чарльза Дарвина или принцип независимого ассортимента Грегора Менделя, описывающий, как геном организма размножается посредством разделения и рекомбинации его родительской хромосомы.

Но в эпоху «больших данных» связи между пониманием и прогнозом больше нет. Современная наука достигла потрясающего прогресса в объяснении таких вещей, как атомы, свет и силы. Сейчас мы пытаемся осмыслить более сложный мир — от клеток до тканей, от мозга до когнитивных искажений, от рынков до климата. Новые алгоритмы позволяют прогнозировать некоторые особенности поведения этих адаптивных систем, которые учатся и развиваются, в то время как наши инструменты собирают беспрецедентное количество информации о них. И хотя статистические модели и прогнозы, создаваемые машинами, чаще всего оказываются правильными, почти невозможно понять, как именно они это делают. Инструментальный интеллект (обычно машинный) не только сопротивляется, но порой и враждебен попыткам его понять. Например, исследования геномных данных могут содержать сотни параметров — пациент, тип клетки, состояние, ген, местоположение гена и многое другое, — и связывать происхождение заболеваний с тысячами потенциально важных факторов. Но эти «многомерные» наборы данных и прогнозы, которые они предлагают, бросают вызов нашей способности их интерпретировать.

Если бы мы могли предсказать поведение человека с помощью ньютоновской и квантовой моделей, мы бы это сделали. Но мы не можем. Именно это честное противостояние науки и сложной реальности порождает раскол. Некоторые критики утверждают, что это наш собственный упрямый антропоцентризм — настойчивое убеждение, что инструменты уступают интеллекту, — препятствует развитию науки. По их мнению, если бы мы перестали беспокоиться о человеческом разуме, то могли бы с помощью машин ускорить понимание сущности материи. Компьютерной модели интеллекта не нужно повторять структуру нервной системы, равно как телескопу — анатомию глаза. Радиотелескоп — убедительный пример того, как радикально новый и неоптический механизм может превзойти чисто оптическую функцию. Радиотелескопы способны обнаруживать другие галактики, которые находятся за пределами прямой видимости с Млечного пути.

Большое расхождение между пониманием и прогнозом перекликается с пониманием истории Баруха Спинозы: «Расколы возникают не из любви к истине… а скорее из-за чрезмерного стремления к превосходству». Бой идет за то, кто будет властвовать в королевстве науки — мозг или алгоритмы.

Парадоксы и их родственники, иллюзии — интригующий пример запутанных отношений между прогнозом и пониманием. Это ситуации, когда мы думали, что поняли что-то, но затем столкнулись с аномалиями. Понять сложнее, чем кажется.

Некоторые самые известные визуальные иллюзии основаны на различных интерпретациях одного и того же объекта — такие как ваза-лицо, утка-кролик или куб Неккера. Мы знаем, что объекты в реальной жизни не могут так переключаться между двумя формами, но чувства утверждают именно это. Людвиг Витгенштейн, который был одержим иллюзией «утка-кролик», предположил, что человек сначала интерпретирует объект, а потом только видит его, а не наоборот — сначала видит, а потом понимает. То, что мы видим, — это то, что мы ожидаем увидеть.

Когнитивный ученый Ричард Грегори в замечательной книге «Видеть сквозь иллюзии» (2009) называет их «странными явлениями восприятия, которые бросают вызов нашему чувству реальности». Он объясняет, что они происходят потому, что наше понимание основано на предсказаниях различных правил мышления, которые здесь оказываются вне привычного контекста. В случае с кубом Неккера каждый вариант восприятия согласуется с данными восприятия в трехмерном пространстве. Но без подсказок о глубине мы не можем решить, какая интерпретация правильна. Таким образом, мы легко переключаемся между двумя прогнозами из-за отсутствия достаточного пространственного понимания.

Парадоксы, подобно иллюзиям, заставляют интуицию вступать в противоречие с очевидными основными фактами о мире. Парадоксы — это выводы из обоснованных аргументов или наблюдений, которые кажутся противоречивыми или логически несостоятельными. Они часто появляются в естественных науках — особенно в физике, как в философских, так и в научных ее воплощениях. Парадокс близнецов, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и кот Шредингера — все это парадоксы, берущие начало в фундаментальной структуре относительности или квантовой механике. И они весьма отличаются от эмпирических парадоксов, таких как квантово-волновой дуализм, наблюдаемый в двухщелевом эксперименте. Тем не менее, в обеих этих категориях парадокса человеческое понимание, основанное на повседневном причинном осмыслении, не соответствует прогнозируемому результату экспериментов.

Даже машины могут страдать от парадоксов. «Парадокс Симпсона» описывает, как тенденция, появляющаяся независимо в нескольких наборах данных, может исчезнуть или даже повернуться вспять, если все эти данные слить воедино. Это означает, что один и тот же набор данных может использоваться для поддержки либо одних выводов, либо противоположных. Это часто происходит в спорте, где одни игроки превосходят других по результатам любого сезона, но если взять несколько сезонов, они уже не лидируют из-за абсолютных различий, таких как общее количество игр, количество ударов и т. д. Существует также «парадокс точности»: модели кажутся эффективными ввиду порочного круга: их решения как бы «зашиты» в те данные, на которые они опираются. Этим обусловлены многочисленные примеры предвзятости алгоритмов, когда расовые или гендерные меньшинства неправильно классифицируются, поскольку данные, взятые как эталон при классификации, происходят из предвзятого и несовершенного мира.

Вероятно, самая серьезная работа по парадоксам — это «О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных ей систем» (1931) Курта Геделя. Гедель обнаружил, что в каждой строго формальной математической системе есть утверждения, которые нельзя подтвердить или опровергнуть, даже если они основаны на аксиомах самой системы. Аксиомы формальной системы допускают возможность противоречий, и именно эти противоречия составляют основу опыта парадокса. Основная идея Геделя заключалась в том, что у любой системы правил есть естественная область применения, но когда правила применяются к данным, происходящим из иной области, можно ожидать странностей.

Это именно то, что может случиться с нейронными сетями, когда два алгоритма конкурируют за победу в игре. Одна сеть может быть обучена распознавать один набор объектов, например, знаки остановки. А ее оппонент, другая сеть, может намеренно внести небольшие изменения в набор данных — скажем, переместить какие-то пиксели в знаках остановки, — и первая сеть классифицирует эти изображения как знаки правого поворота или ограничения скорости. Такой подход к классификации выглядит как крайняя глупость с человеческой точки зрения. Но по мнению Геделя, это могут быть совершенно естественные ошибки с точки зрения невидимых систем, закодированных в нейронной сети.

Парадокс и иллюзия показывают нам, что способность прогнозировать и понимать зависит от существенных недостатков мышления, и что ограничения в понимании могут сильно отличаться от ограничений в плане возможности прогноза. Точно так же, как прогноз фундаментально ограничен тем, насколько чувствительны инструменты измерения и насколько точны вычисления, понимание может как улучшаться, так и ухудшаться в зависимости от того, какие правила применяются, чтобы сделать выводы.

Это проливает свет на то, почему людей вообще притягивают все эти машины и формализмы. Эволюция научной культуры и технологии в ее самом широком смысле представляет собой совокупность средств, позволяющих преодолеть пределы познания и языка — béte noir Бэкона в «Новом Органоне».

Взаимосвязь между пониманием и прогнозом соответствует связи между онтологией (понимание истинной природы мира) и эпистемологией (процесс получения знаний о мире). Знания, основанные на экспериментах, могут преодолеть барьеры существующего понимания и дать оценку новым и фундаментальным аспектам реальности. В свою очередь, эти фундаментальные законы позволяют ученым генерировать новые прогнозы для проверки на практике. Когда оказалось, что раздел математики, известный как «теория множеств», порождает парадоксы, дальнейшее развитие «теории категорий» пришло на помощь, чтобы частично преодолеть эти ограничения. Когда модель Солнечной системы Птолемея или модель механики Ньютона породили неверные астрономические ожидания, появилась теория относительности, помогающая уловить аномальное поведение больших масс в быстром движении. Таким образом, онтологическая основа теории стала основой новых и более точных предсказаний — онтология породила эпистемологию.

Но как только научный прогресс достигает определенного предела, онтология и эпистемология становятся врагами. Принцип неопределенности в квантовой механике гласит, что импульс и положение частицы не могут быть точно установлены. Он описывает ограничение, из-за которого абсолютно точные измерения невозможны (эпистемология), и в то же время указывает на аргумент о принципиальной неотделимости положения и импульса в квантовом масштабе (онтология). На практике квантовая механика предполагает эффективное применение теории для прогнозирования результата, а не интуитивное понимание механизма, который производит результат. Другими словами, онтология поглощается эпистемологией.

Напротив, область фундаментальных механизмов в квантовой механике стремится прорвать этот предел и объяснить, почему квантовая теория может давать прогнозы. Например, интерпретация «многих миров» отменяет квантовую жуть в пользу невероятного предположения о том, что каждое наблюдение порождает новую вселенную. Задача различить эпистемологическую проблему и онтологическую не тривиальна: они тесно связаны, можно сказать, переплетены друг с другом.

Один безжалостный способ решить проблему — просто заявить, что в некоторых пределах онтология исчезает. Это трюк копенгагенской школы квантовой механики, девизом которой была фраза: «Заткнись и считай!» (авторства Дэвида Мермина). Иными словами, хватит болтать о возможных объяснениях, поиск фундаментальных механизмов — пустая трата времени. Сегодня компьютер — еще больше, чем квантовый теоретик, — воздерживается от озвучивания каких-либо тезисов и не хочет делать ничего, кроме тихих и непостижимых расчетов.

Мало кто из ученых согласился бы на такую жалкую интеллектуальную сделку. Избитая истина в науке, что хорошая теория — это элегантная теория. Это простое (или «экономное») объяснение, которое можно интуитивно понять и передать. Хорошая теория при таком взгляде на вещи позволяет человеку держать в голове понятие в целом, под каждый случай создавать своего рода миниатюрную внутреннюю вселенную. В некоторых областях, особенно в математической физике, миниатюрная вселенная человеческого счета и большая вселенная реальности сходятся. И яблоки, и планеты движутся по траекториям, описанным одними и теми же уравнениями движения. Это счастливое совпадение можно называть по-разному: «созвучие», «соответствие» или существование «масштабно-инвариантных законов».

Наиболее поразительно среди этих созвучных теорий наблюдение, что величина определенных сил обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника, что справедливо как для гравитации в больших масштабах, так и для электромагнетизма в малых. Как сказал физик Мюррей Гелл-Манн:

По мере того, как мы очищаем кожуру лука, проникая на все более и более глубокие уровни системы элементарных частиц, математика, которую мы узнаем благодаря ее полезности на одном уровне, предлагает новые типы математики, которые могут пригодиться на следующем уровне — или для понимания другого феномена на том же уровне. Иногда даже старой математики достаточно.

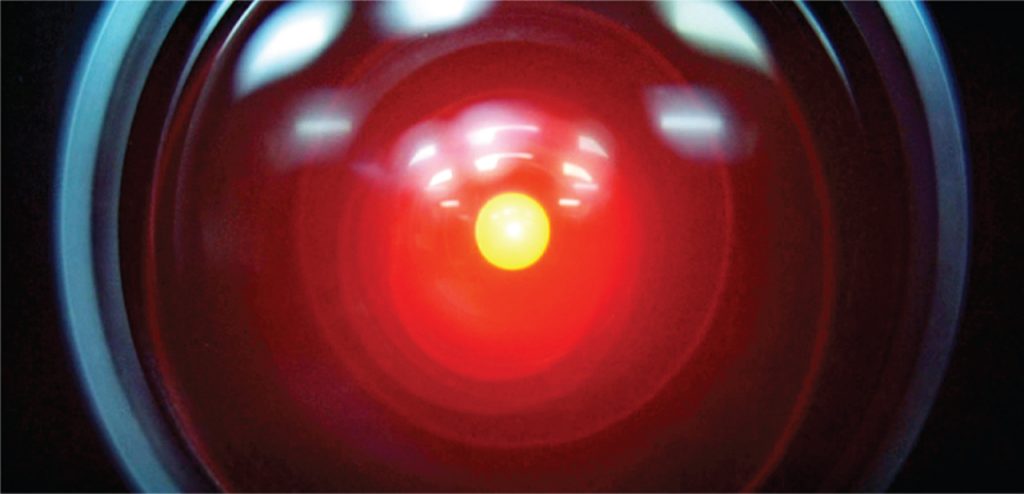

Но иногда наша загадочная интуиция становится препятствием для практического прогресса. Случаи использования компьютеров для классификации, перевода и изучения естественного языка иллюстрируют опасности поиска интуитивных объяснений для научных явлений. Очарование HAL и Робби-Робота из фильмов «2001 год: Космическая одиссея» (1968) и «Запретная планета» (1956) заключалось в их способности понимать человеческий язык и отвечать соответствующим жутковатым сарказмом, который легко понимали их собеседники. Но эволюция машинного перевода и распознавания речи проходила совсем не так. Наиболее успешные ранние попытки распознавания речи в 1980-х и 90-х годах использовали математические модели, основанные на структуре человеческой речи, с упором на категории слов, синтаксические и семантические отношения предложения. Затем, в конце 1990-х, появились глубокие нейронные сети. Эти алгоритмы игнорировали многие предшествующие лингвистические знания, вместо этого позволяя словам появляться спонтанно при помощи обучения на чисто акустическом уровне. Стояла цель не понимать речь, а спрогнозировать правильный перевод. Они стали невероятно эффективными. Как только сообщество исследователей смирилось с алгоритмической непрозрачностью, прагматическое решение стало даже слишком ясным.

Нейронные сети улавливают сложности, с которыми сталкивается современная наука. Они показывают, как сложные модели, которые содержат мало или вообще никаких структурированных данных о системах, которые они отображают, могут превзойти теории, основанные на десятилетиях исследований и анализа. В этом отношении знания, полученные с помощью распознавания речи, зеркально отражают обучение компьютера побеждать людей в шахматы и го: представления и эмпирические правила, предпочитаемые машинами, не должны отражать представления и эмпирические правила, предпочитаемые человеческим мозгом. Решение шахматных игр — это решение шахматных задач, а не мышление.

Но говорит ли то, что мы преодолели пределы человеческих возможностей в шахматах и распознавании речи, о преодолении пределов в наших предсказаниях физической реальности — то есть о научном прогрессе? Мешает ли научному успеху человеческая потребность в понимании?

История философии предлагает несколько путей выхода из нынешнего научного тупика. Платон был одним из первых, кто обратился к проблемам понимания в «Теэтете». Текст посвящен вопросу об эпистемах, то есть о восприятии, верных суждениях или верных убеждениях, плюс объяснениях. В диалоге несдержанный Сократ приводит геометрию, арифметику и астрономию как примеры последней категории.

Теории понимания дальше развивал Иммануил Кант в «Критике чистого разума» (1781). Кант проводит различие между материальным миром и ментальной репрезентации — реальность как онтология против ментального знания как эпистемологии. По Канту, существует только представление о мире в мыслях, и материальный мир может быть познан только через эти представления. Это означает, что наше так называемое понимание — не что иное, как приблизительное и несовершенное представление эмпирической реальности, платоновское бытие (или, возможно, небытие) которого служит конечным пределом знания. Аргумент Канта не помогает нам отличить понимание от знания; скорее он превращает понимание из убеждения, которое можно защитить, во внутреннее представление, которое невозможно проверить.

Философ Джон Серл исследовал различие между знанием и пониманием в книге «Сознание, мозг и наука» (1984), где он решил бросить вызов адептам машинного интеллекта. Серл просит нас представить в комнате человека, не понимающего китайского языка, но хорошо оснащенного набором словарей и правил грамматики. Ему демонстрируют предложения на китайском языке, и он может пользоваться этими ресурсами для перевода на родной английский. Если задуматься об этом эксперименте, станет ясно, что человеку не нужно понимать язык, с которого он переводит, — важно лишь, чтобы перевод был правильным.

Китайская комната — это метафорический инструмент для анализа ограничений алгоритмов, способных перечислять элементы в цифровой сцене или переводить предложения на веб-странице. В обоих случаях правильные решения создаются без какого-либо «понимания» содержания. Так какова природа этого недостающего понимания, которое ищет Серл?

У Бэкона есть много орудий, которые могут заменить комнату Серла — такие как правила для умножения больших чисел, геометрические конструкции, использующие компас и транспортиры для доказательства теорем, или интегралы для расчета больших или даже бесконечных сумм. Эти методы эффективны именно потому, что они устраняют необходимость понимания. Достаточно просто аккуратно проделать предписанные шаги, чтобы получить желаемый результат. В каждом из этих случаев понять — значит объяснить логику и правильное использование логарифмов, кинематико-геометрических свойств транспортира или компаса. Таким образом, даже в практике повседневной математики мы испытываем раскол между пониманием и прогнозом.

Понимание — это средство, с помощью которого мы преодолеваем мир парадоксов и иллюзий, открывая черный ящик знаний для модификации. Понимание — это объяснение оправданных ошибок. Как только мы понимаем, что каркасный куб интерпретируется как твердое тело в трех измерениях, становится понятно, почему мы видим только одну сторону куба.

Данные могут быть получены без объяснения причин и без понимания. Плохое образование — просто пичканье фактами: как в изучении истории путем запоминания дат и событий. Но истинное понимание — это ожидание того, что другие люди смогут объяснить нам, как и почему работают эти методы. Нам нужно как-то воспроизводить идеи и проверять их точность. Это требование распространяется на нечеловеческие устройства, предназначенные для интеллектуального решения проблем. Машины должны быть в состоянии дать отчет, что они сделали и почему.

Требование объяснения — это то, что связывает понимание с преподаванием и обучением. «Преподавание» — это эффективное донесение механизмов («если вы будете следовать этим правилам, вы поймете деление в столбик»), а «обучение» — это приобретение интуиции по поводу связи между причинами и их следствиями («вот как работают правила деления в столбик»). Природа понимания — это основа надежной передачи и накопления знаний в культуре. И как следствие, это также основа всех долгосрочных прогнозов.

Хорхе Луис Борхес, возможно, думал об этом, когда писал в эссе «Отголоски одного имени» (1955):

В разное время и в разных местах Бог, греза и безумец, сознающий, что он безумец, единодушно твердят что-то непонятное; разобраться в этом утверждении, а заодно и в том, как оно отозвалось в веках, — такова цель этих заметок.

Допустим, что бог — это Вселенная, греза — наше желание понять, а машины — это безумный человек. И все твердят что-то невнятное. Взятые вместе, их слова и отголоски образуют систему нашего научного исследования. Задача XXI века — объединить науки о сложности с машинным обучением и искусственным интеллектом. Наиболее успешными формами будущих знаний будут те, которые гармонизируют человеческую мечту о понимании со все более неясным эхом машин.

Wired

Wired New York Times

New York Times Quartz

Quartz МИФ

МИФ

Кевин Келли

Кевин Келли

The Washington Post

The Washington Post

The Economist

The Economist